Tres actores - Mariano Llinás

Quisiera homenajear, en esta oportunidad, a tres actores.

El primero de ellos es, a la vez, el más exitoso: Oskar Homolka. He aquí la entrada de Wikipedia, que deja ver su sólida carrera como actor de carácter.

Efectivamente, su acento austríaco lo convirtió en una pequeña estrella lateral para una industria que necesitaba villanos y para la cual todo aquello que sucediera más allá de los Alpes era una suerte de unánime territorio de maldad: los mismos que hasta la década del cincuenta hacían de alemanes, pasaron -una vez concluidos los protocolos de Nüremberg y de Yalta- a hacer de rusos. Sin embargo, mi deuda secreta con Homolka, aquel momento de su carrera que lo ubica -al menos para mí- en un secreto Parnaso, reside apenas en una frase: “No creo que quiera más repollo”. El film es “Sabotage”, de Hitchcock, y Homolka hace de Verloc, el saboteador. Sylvia Sidney se ha casado con él que, si bien es viejo y feo, se ha ocupado de ella y su hermanito en tiempos difíciles. Con todo, en la escena en cuestión, Verloc ha cometido un error y el hermanito ha muerto por la explosión de una bomba que él mismo le ha hecho transportar. Sylvia lo sabe. Verloc sabe que ella lo sabe. No puede imaginarse una situación de mayor incomodidad. Sin embargo, Homolka sortea esa escena imposible con una ambigüedad que bordea lo intolerable. No actúa arrepentimiento ni congoja, pero tampoco dureza ni ese satanismo gesticulante que Lon Chaney volvió casi una obligación para los malos de Hollywood. Homolka se desliza por sus líneas de diálogo como una araña venenosa: el mismo sigilo, la misma decisión, la misma fatalidad. Explica lo ocurrido, se justifica, reflexiona sobre lo transitorio de la vida, se distrae, propone un nuevo comienzo ante la mirada de la estupefacta Sidney, que lo contempla con una mueca neutra, infinitamente más potente que cualquier voluntad de sentido. En un momento- una de las cimas de la perversidad del cinematógrafo- Homolka se sirve la comida. Come un huevo de codorniz, le aconseja algo así como “arriba ese ánimo”, se queja de la cocción de tal o cual cosa y luego, completamente desentendido del asesinato, determina: “No creo que quiera más repollo”. Eso significa: “El tiempo dedicado al asesinato de tu hermanito se acabó. La vida sigue. Lo maté: no es que esté orgulloso de ello, pero en fin. Así son las cosas, mujer. Comamos. ¿Sabes? No creo que quiera más repollo”. Inmediatamente Hitchcock desvía la acción hacia los cuchillos, que acabarán por matarlo. Hace bien: no se puede llegar más lejos.

El segundo héroe es un tal Richard Wordsworth. Aquí va su IMDB.

El momento favorito, esta vez, procede de la segunda versión de “The man who knew too much”. James Stewart ha seguido una pista en busca de su hijo: una pista que se revelará falsa. En uno de sus habituales desvíos narrativos (que hacen honor a lo que entre él y Truffaut bautizarán la “religión de la gratuidad”), Hitchcock lo ha llevado a un taller de taxidermia. La escena es, a la vez, una obra maestra del sobreentendido y del equívoco. Todos creen estar hablando de lo mismo, y a la vez todos hablan de cosas diferentes. Pero en medio de ese procedimiento cerebral y perfecto, en los cuales Hitchock se regodeaba con tanta insistencia, aparece la fantasmagórica actuación de Wordsworth. ¿De dónde surge esa interpretación mesmérica, a mitad de camino entre la crueldad y el miedo, que hace decir a ese actor, de esa manera precisa “Ese hombre ¿Está muerto?”

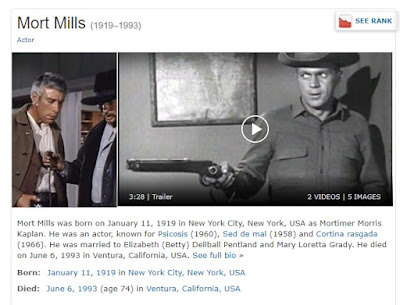

El último, acaso el más anónimo, es al mismo tiempo -paradoja de paradojas- el más famoso. Hollywood ha inventado una forma de hablar que no se parece a nada, y que acaso sea su máxima contribución a la vasta Historia de las Formas que los hombres venimos construyendo a través de los siglos. Esa forma de hablar es a la vez expresiva y mecánica, seca y violenta y su musicalidad suele tener el efecto de una bala o de un puñetazo. Frente a la engolada dicción inglesa, California ha elaborado el antídoto perfecto, y esa dura versión del habla entendida como un arte marcial ha acabado por imponerse. Pues bien, en lo que a mí respecta, nadie ha alcanzado la cima de ese arte como el oscuro Mort Mills

aquella mañana en que, disfrazado de policía, debió decir sus líneas a través de la ventanilla de un automóvil.

Comentarios

Publicar un comentario